« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » – Winston Churchill

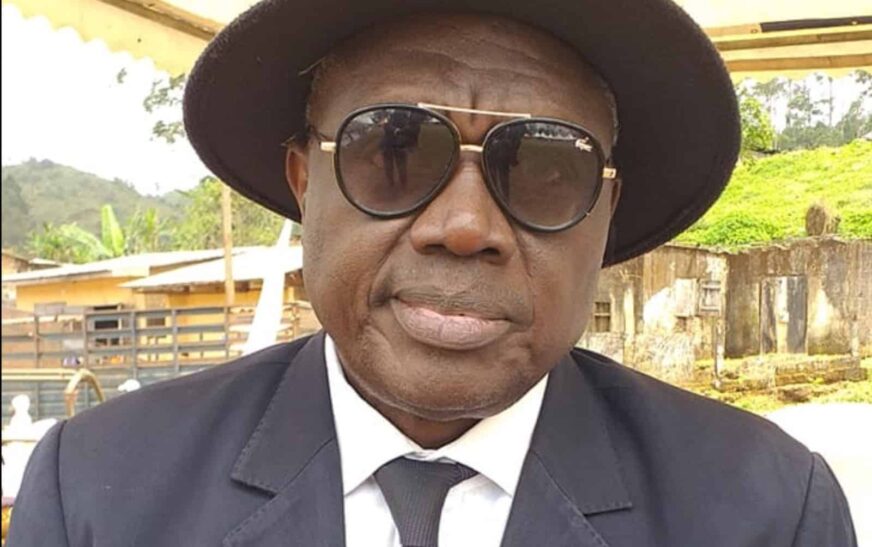

Le contraste est frappant : alors que la Côte d’Ivoire vient de connaître une mobilisation massive dans les rues, les jeunes Camerounais peinent à se rassembler en grand nombre pour défendre leurs droits. Pourtant, notre pays a enfanté des figures d’une bravoure inégalée – Um Nyobé, Abel Kingué, Ernest Ouandié, Félix Moumié, Ossendé Afana – qui ont payé de leur vie le combat pour la liberté.

Pourquoi cette flamme s’est-elle affaiblie ?

1-Les raisons d’une mobilisation en berne

A. Répression systématique et peur

- Violence disproportionnée contre les manifestations pacifiques : arrestations arbitraires, usage excessif de la force, intimidation judiciaire.

- Conséquences lourdes : détention prolongée, mauvais traitements, perte d’emploi ou d’opportunités scolaires après un engagement politique.

- Surveillance constante : infiltration des milieux militants par les services de renseignement, instaurant un climat de suspicion généralisé.

B. Fatigue et démoralisation collective

- Absence de résultats visibles : les mobilisations passées (ex. marches du MRC en 2019–2020) n’ont pas mené à des changements tangibles.

- Épuisement psychologique : face à un régime figé depuis des décennies, beaucoup perçoivent l’action comme vaine.

C. Contexte socio-économique difficile

- Précarité chronique : chômage massif, économie informelle, endettement.

- Émigration comme horizon : l’idée de fuir l’insoutenable prend le pas sur l’idée de lutter.

D. Individualisme numérique

- Militantisme « à distance » : indignation et débats en ligne sans traduction concrète dans la rue.

- Culture du « buzz » : polémiques virtuelles qui dispersent l’énergie militante.

2- L’amnésie historique comme arme politique

La rupture avec l’héritage militant est un facteur décisif.

- Effacement volontaire : l’école camerounaise tait largement ces héros. Dès les années 1960, la mémoire de la lutte anticoloniale a été criminalisée.

- Narration officielle biaisée : résistants présentés comme « rebelles » ou « fauteurs de troubles ».

- Perte des repères collectifs : sans modèles valorisés, la jeunesse peine à se projeter dans une continuité militante.

- Culture affaiblie : l’urbanisation et la mondialisation érodent les modes traditionnels de transmission (contes, palabres, rites).

« Là où meurt la mémoire, naît la résignation. » – Proverbe africain

3- Un désengagement enraciné

Le désengagement actuel naît d’un mélange de peur, de dépolitisation et de déconnexion culturelle.

- Peur héritée : les familles marquées par la répression des années 1950–1970 conseillent souvent d’éviter « la politique ».

- Dépolitisation organisée : les institutions éducatives, médiatiques et partisanes limitent la formation à l’esprit critique.

- Méfiance envers les leaders : divisions de l’opposition, promesses non tenues, trahisons.

- Absence d’espaces libres : les structures de jeunesse sont souvent cooptées ou sans pouvoir réel.

4-Le parallèle ivoirien

En Côte d’Ivoire, la mémoire des luttes – contre Houphouët, contre Gbagbo, contre Ouattara selon les époques – reste vivace et souvent mobilisée par les partis. Cette mémoire collective, bien que parfois instrumentalisée, entretient la culture de la rue.

Au Cameroun, au contraire, la répression préventive et l’effacement historique ont transformé un peuple jadis frondeur en société prudente, individualisée et méfiante.

Sortir de l’oubli

Réhabiliter nos héros n’est pas un luxe :

- Réhabiliter officiellement la mémoire d’Um Nyobé, Kingué, Ouandié, Moumié, Ossendé Afana.

- Former politiquement et historiquement la jeunesse.

- Créer des espaces sécurisés pour l’expression citoyenne.

- Renouer la confiance entre militants et leaders.

Sans mémoire, pas de résistance.

Sans résistance, pas de liberté.