Lecture machiavélienne de la scène socio-politique camerounaise

« Il est beaucoup plus sûr d’être craint qu’aimé. » — Machiavel, Le Prince

« La faim est une laisse plus solide que la loi. » — adage contemporain de la politique de la dépendance

1) La thèse

Dans de nombreux régimes autoritaires, la pauvreté n’est pas qu’un accident de parcours : elle devient outil de pouvoir. En maintenant une partie de la population dans l’urgence du quotidien, le régime réduit l’horizon de pensée (futur, projet, indépendance), abaisse le coût de la loyauté (cadeaux, faveurs, postes) et renforce la peur (sanctions, privations ciblées).

Cette logique est souvent décrite par les sciences politiques comme néo-patrimoniale : l’État se confond avec le réseau du chef, la règle avec la faveur, la citoyenneté avec l’allégeance.

Une lecture (vraiment) machiavélienne ?

Machiavel n’a pas écrit qu’il fallait affamer le peuple ; il a toutefois théorisé que le prince utilise la peur, la ruse et la division pour protéger son trône lorsque les institutions sont faibles. Les régimes modernes ont poussé cette intuition vers une économie politique de la dépendance : faire de l’accès au minimum vital un levier de contrôle.

2) Cameroun : les ressorts d’une dépendance organisée

a) La distribution sélective de la pénurie

- Rentes et faveurs : marchés publics, postes, logements sociaux, bourses, permis, affectations… deviennent des instruments d’allégeance.

- Pénuries utiles : lenteurs administratives, coupures d’eau/électricité non résolues, emplois précaires — autant de signaux qu’« il faut une main au-dessus de soi ».

- Charité publique : dons spectaculaires (riz, engrais, enveloppes, infrastructures “offertes”) qui transforment des droits en grâces.

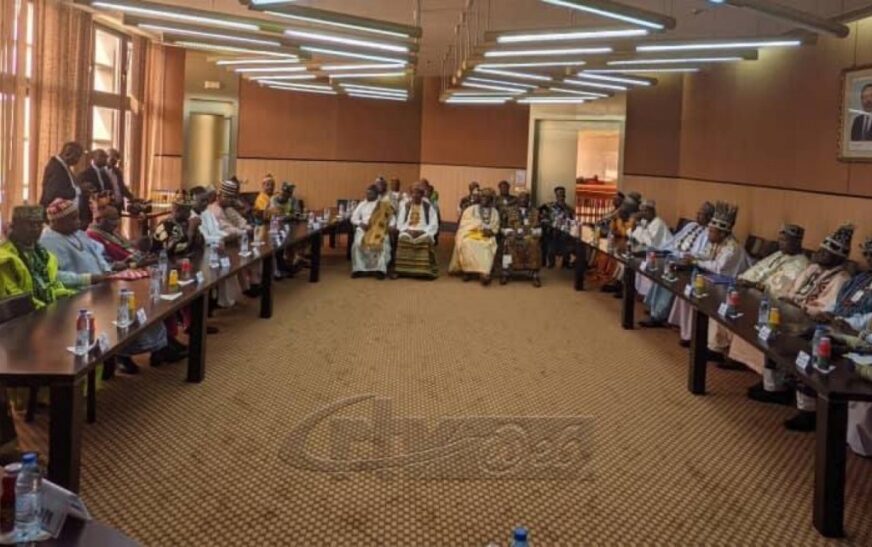

b) Mise en scène de l’allégeance des autorités morales et traditionnelles

Les défilés au palais de personnalités religieuses et de chefs coutumiers (évêques, sultans, lamidos, fons, fo, notables) jouent un rôle performatif :

- sacraliser le pouvoir par la bénédiction symbolique ;

- dissuader la contestation dans les communautés (« le chef a parlé ») ;

- convertir l’autorité culturelle en capital politique par nominations, véhicules, per diem, micro-projets.

On obtient ainsi un double verrou : la peur de l’État et la pression de la coutume, désormais alignées.

c) Diviser pour régner

- Clivages régionaux/ethniques orchestrés qui brouillent la solidarité nationale ;

- Cooptation d’élites locales opposées entre elles pour se disputer l’accès aux ressources rares ;

- Judiciarisation sélective (poursuites, contrôles fiscaux) contre les voix indépendantes.

d) Effets sociaux recherchés (et obtenus)

- Désactivation du futur : l’urgence chasse le projet.

- Autocensure : quand l’emploi, le marché ou l’affectation dépendent d’un “parrain”, la parole se fait prudente.

- Cynisme et abstention : la politique apparaît comme un théâtre fermé, d’où la recherche d’« exit » (diaspora, “débrouille”, économie informelle).

3) Efficacité et coûts d’une telle doctrine

Gains à court terme pour le régime

- Stabilité apparente : protestations sporadiques, maîtrisées en amont.

- Réseaux loyaux : fidélités achetées et renouvelées.

- Narratif d’ordre : « sans nous, le chaos ».

Coûts lourds pour la société (et pour l’État à long terme)

- Déclin des capacités : fuite des talents, administration démotivée, investissement productif découragé.

- Économie de rente : innovation faible, dépendance aux importations.

- Crises accumulées : quand la redistribution se grippe (choc des prix, sécheresse budgétaire), la colère remonte brutalement.

- Érosion de la légitimité : l’adhésion cède la place à la résignation — jusqu’au jour où elle cède tout court.

4) Comparaisons internationales (pour situer le Cameroun)

- Guinée équatoriale (ère Obiang) : redistribution pétrolière hiérarchisée, cooptation de notables, infrastructures vitrines face à une pauvreté tenace.

- Tchad (feu Idriss Déby / transition actuelle) : alliances tribales et militaro-commerçantes, contrôle des chefferies, sécurité comme monnaie politique.

- Soudan (Omar el-Béchir) : islam confrérique et réseaux tribaux intégrés au pouvoir ; crise économique finale → chute du régime.

- Zimbabwe (ère Mugabe) : clientélisme, instrumentalisation de la terre, répression ciblée ; effondrement macroéconomique.

- Ouganda (Museveni) : multipartisme encadré, cooptation des autorités traditionnelles, distribution de projets localisés avant scrutin.

Points communs : dépendance aux rentes, cooptation religieuse/traditionnelle, justice sélective.

Différences : nature des rentes (pétrole/minières vs. budgets/impôts), intensité de la répression, autonomie relative des Églises/chefferies.

5) Culture, Église, chefferies : entre gardiens et otages

Au Cameroun, ces institutions sont ambivalentes : elles peuvent protéger le tissu social, arbitrer des conflits, sauvegarder la mémoire… mais deviennent otages quand leur financement dépend du politique.

- Quand elles bénissent sans contre-parole, elles désarment les consciences.

- Quand elles posent des lignes rouges claires (droits, dignité, transparence), elles redonnent souffle à la citoyenneté.

6) Que faire ? (feuille de route réaliste)

A. Rétrécir l’espace de la faveur

- Budgets des communes & chefferies fondés sur des règles transparentes (transferts automatiques, audits publics).

- Marchés publics : appels d’offres en ligne, données ouvertes, recours citoyens effectifs.

- Financement des cultes/chefferies : chartes d’éthique interdisant la prise de position partisane en échange de subventions publiques.

B. Protéger l’autonomie sociale

- Mutuelles citoyennes (santé, éducation, micro-assurance) pour réduire le chantage à la faveur.

- Fonds de journalisme d’investigation indépendant.

- Maisons de droit (clinics juridiques) dans chaque département.

C. Réinvestir la mémoire et la culture

- Curriculum d’histoire réhabilitant les figures effacées (Um Nyobé, Kingué, Ouandié, Moumié, Ossendé Afana).

- Lieux de mémoire (stèles, musées vivants) et archives ouvertes — car la mémoire délie la peur et allonge l’horizon.

D. Diaspora : contourner les goulots d’étranglement

- Co-investissements régionaux (fonds d’amorçage mutualisés, coopératives certifiées), avec sécurisation juridique à l’étranger ;

- Arbitrage international pour certains contrats ;

- Clusters (santé, agri-transformation, numérique) reliés à des villes jumelles hors du pays pour l’accès au marché, au crédit, au savoir-faire.

E. Politique électorale, mais pas seulement

- Observatoires locaux (prix, services publics, nominations) publiant des tableaux de bord ;

- Coalitions thématiques (eau, électricité, écoles) qui rassemblent au-delà des clivages identitaires ;

- Formation accélérée de cadres municipaux (gestion de projets, marchés publics, contrôle citoyen).

7) Verdict : efficacité redoutable, horizon fermé

La « doctrine » que nous évoquons fonctionne pour stabiliser un pouvoir. Mais elle assèche la nation : elle produit de la paix silencieuse, pas de la paix solide. Là où l’on remplace les droits par les aumônes, la loyauté par la peur et l’histoire par l’oubli, le futur se ratatine.

La sortie n’est pas mystique ; elle est institutionnelle et sociale :

- des règles contre la faveur,

- des mémoires contre l’amnésie,

- des solidarités contre la peur.

« On gouverne par les symboles autant que par les lois ; mais sans lois justes, les symboles deviennent des chaînes. »