Par Voix Plurielles

“Chaque fois qu’une langue disparaît, c’est une bibliothèque entière qui brûle.”

— Amadou Hampâté Bâ

Il y a, dans les berceaux de la diaspora africaine, une richesse inestimable que trop de parents négligent ou remettent à plus tard : la langue maternelle.

Nous transmettons l’amour, l’éducation, les valeurs… mais trop souvent, nous laissons tomber la langue ce trésor millénaire, colonne vertébrale de notre culture.

La science le dit : la naissance est la fenêtre d’or

Les neurosciences et la linguistique l’affirment : de la naissance à 7 ans, l’enfant absorbe la langue avec une aisance qu’il perdra plus tard.

C’est pourquoi un enfant qui entend et parle sa langue dès le biberon gardera toute sa vie la musicalité, la structure et les nuances de cette langue.

Attendre “qu’il grandisse” ou “qu’il parle déjà bien le français / l’anglais” revient à fermer cette fenêtre.

Les communautés chinoises, arméniennes, ou indiennes en diaspora l’ont compris : la transmission linguistique commence à la maison, dès le premier mot.

La langue : une racine dans un monde qui bouge

Pour un Africain vivant à Paris, Montréal ou Bruxelles, transmettre sa langue, ce n’est pas seulement un geste affectif. C’est un acte de survie culturelle.

Nos langues portent nos proverbes, nos chants, nos rituels, nos visions du monde.

Un enfant qui parle sa langue maternelle n’est pas coupé de ses ancêtres, il devient l’un des porteurs de cette mémoire collective.

Regardons l’exemple des Maoris de Nouvelle-Zélande : leur langue, presque disparue dans les années 1970, a ressuscité grâce à un mouvement d’immersion linguistique dans les familles et écoles. Aujourd’hui, le Te Reo maori est redevenu un symbole de fierté nationale.

Une langue, c’est un lien avec sa famille et son peuple

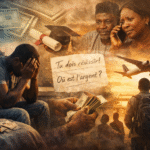

Combien d’enfants de la diaspora sont incapables de parler à leurs grands-parents, faute de langue commune ? Combien sont privés d’histoires, de chants, de bénédictions, simplement parce qu’on a cru que “ce n’était pas important” ?

Une langue, c’est un pont intergénérationnel. Sans ce pont, la diaspora se retrouve isolée de ses racines, déracinée culturellement, même si elle se revendique africaine.

Dans un monde globalisé, c’est aussi un atout

La langue de nos ancêtres n’est pas seulement un héritage émotionnel. C’est aussi un avantage stratégique dans un monde connecté :

- Meilleures capacités cognitives et mémorielles chez les bilingues.

- Ouverture vers des opportunités professionnelles (ONG, diplomatie, industries culturelles, commerce international).

Les diasporas indiennes l’ont compris : transmettre le hindi, le tamoul ou le gujarati à Londres ou New York est un investissement culturel et économique.

Diaspora africaine : ne soyons pas la génération qui enterre nos langues

Nous avons déjà perdu trop de terres, trop d’histoires, trop de héros par la colonisation. Allons-nous aussi perdre nos langues… par négligence ?

Enseigner nos langues à nos enfants, c’est :

- Résister à l’effacement culturel.

- Renforcer l’unité familiale et communautaire.

- Ancrer nos enfants dans une identité forte, libre et fière.

“Une langue qu’on n’enseigne pas est une langue qu’on enterre. Une langue qu’on transmet est une graine qu’on sème pour mille ans.”

Voix Plurielles appelle chaque Africain·e de la diaspora à prendre cet engagement simple : parler nos langues à nos enfants dès la naissance.

Parce que personne d’autre ne le fera à notre place. Et parce que notre survie culturelle en dépend.