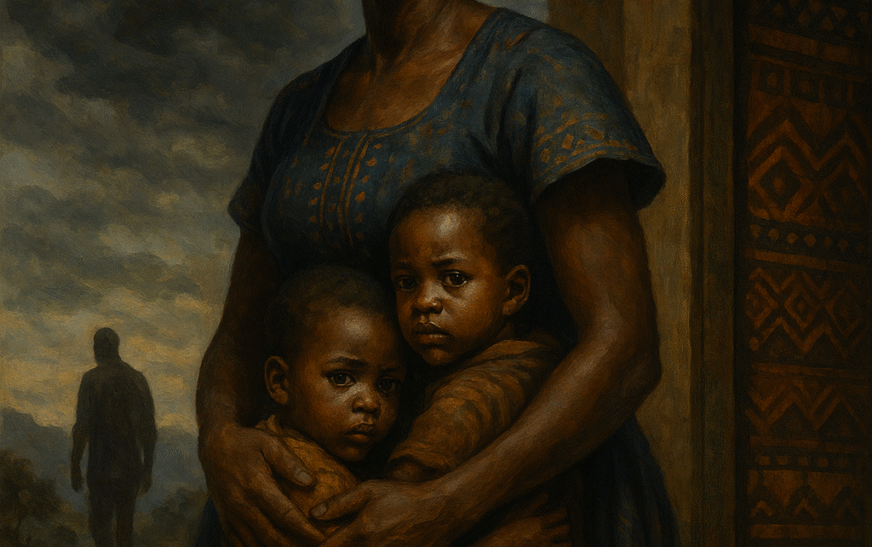

Dans les sociétés Grassfield du Cameroun, certaines attitudes et gestes du quotidien sont régis par des codes de respect extrêmement précis. Boire ou donner avec la main gauche, s’asseoir en présence d’un aîné, croiser les jambes devant un dignitaire ou encore bénir une noix de kola sans y être autorisé ne sont pas de simples faux-pas sociaux. Ce sont des transgressions d’un langage silencieux, mais fondamental, qui articule les rapports sociaux, hiérarchiques et spirituels.

Ces règles, souvent apprises dès l’enfance, ont une fonction sociale, éducative et symbolique. Elles ne sont pas là pour soumettre, mais pour structurer la vie collective dans une logique d’ordre, d’harmonie et de reconnaissance mutuelle.

Pourquoi ces gestes sont-ils si importants?

1. L’Ancien·ne comme pilier de la communauté

Dans la philosophie Grassfield, l’aîné ou l’aînée n’est pas seulement plus âgé : il/elle est gardien.ne du savoir, de la mémoire, et de l’ordre social. Lui manifester du respect, c’est reconnaître sa responsabilité dans la transmission et l’équilibre du groupe.

– Par exemple, ne pas tendre la main en premier pour saluer un ancien signifie qu’on attend sa bénédiction, son autorisation de contact. C’est un code qui parle de consentement social.

2. Le corps comme langage culturel

Chaque posture du corps — main tendue, position debout ou assise, jambes croisées, regard direct — a un langage codé. Croiser les jambes ou mettre une casquette devant un aîné peut être perçu comme un affront, un manque de pudeur ou de modestie.

– De même, donner quelque chose avec la main gauche est symboliquement perçu comme une main “impure”, car culturellement associée aux gestes d’hygiène ou au manque de considération.

3. Respect du sacré et du lien avec les ancêtres

Dans de nombreux contextes, l’aîné est aussi celui qui communique avec les ancêtres. Bénir une noix de kola, prendre la parole dans une réunion de chefferie, ou même commencer un repas peut nécessiter une légitimité spirituelle, pas seulement sociale.

– Ces règles protègent une logique sacrée où chaque acte rituel doit suivre une hiérarchie et une légitimation communautaire.

Des codes similaires ailleurs

Ce respect des anciens et des hiérarchies culturelles n’est pas propre aux Grassfield :

- En Inde, toucher les pieds d’un ancien est une marque de bénédiction.

- En Chine, on évite de regarder un aîné dans les yeux en signe de respect.

- Au Japon, on s’incline selon des degrés spécifiques en fonction du statut de l’interlocuteur.

- Chez les peuples amérindiens, seuls les anciens peuvent commencer certaines cérémonies ou récits collectifs.

- En Europe médiévale, les jeunes nobles devaient se lever, retirer leur couvre-chef, et attendre l’autorisation de s’asseoir ou de parler devant un plus âgé.

Ces gestes montrent que le respect est une grammaire universelle, même si ses signes varient selon les cultures.

Pourquoi préserver ces gestes aujourd’hui ?

Dans un monde globalisé, il serait facile de rejeter ces pratiques comme “désuètes” ou “trop traditionnelles”. Pourtant, elles offrent des repères puissants pour construire des relations fondées sur l’écoute, l’humilité et la reconnaissance.

- Elles transmettent une éthique de l’attention à l’autre.

- Elles enseignent la retenue dans un monde de plus en plus bruyant.

- Elles renforcent le lien intergénérationnel, un pilier essentiel des sociétés africaines.

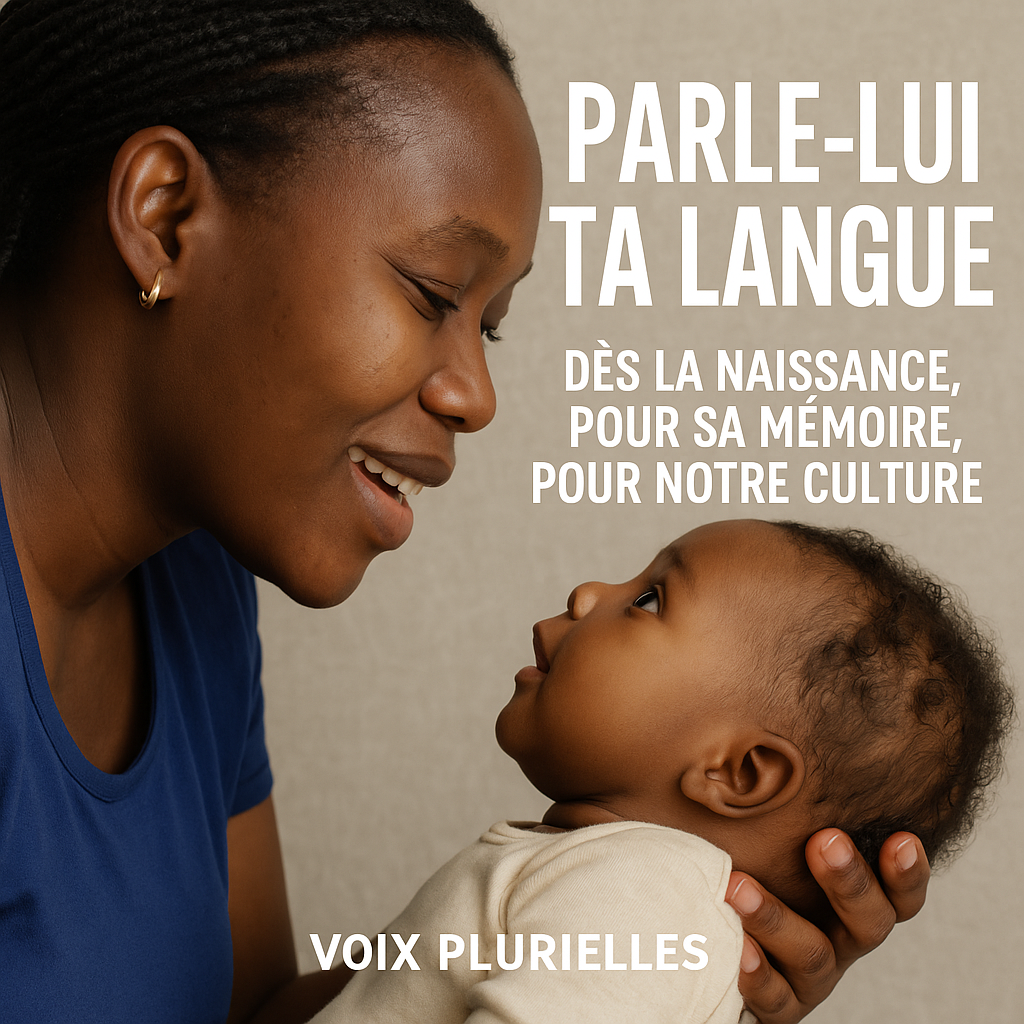

- Elles rappellent que la culture, ce sont aussi des gestes, pas seulement des mots.

Et vous?

- Quelles règles de respect vous ont été enseignées dans votre culture ?

- En quoi ces gestes façonnent-ils votre manière d’être au monde ?

- Que gagne-t-on à préserver ou adapter ces codes dans nos sociétés modernes ?

Appel à transmission

Chez Voix Plurielles, nous croyons que chaque geste culturel est une mémoire vivante.

Partagez avec nous les pratiques de respect dans votre culture, les anecdotes de transmission, ou les conflits intergénérationnels que vous avez vécus autour de ces codes.

Contribuez au prochain dossier « Nos gestes ont une histoire ».