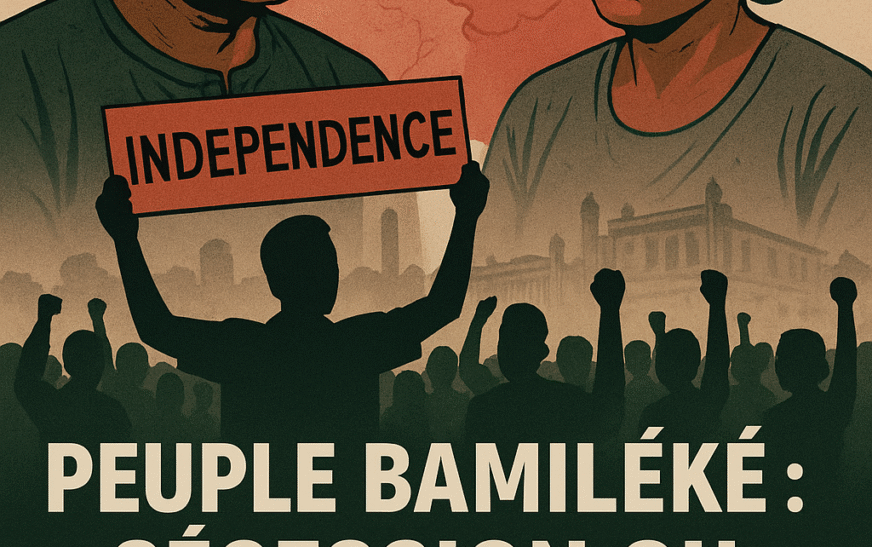

Introduction – Quand l’histoire pèse sur le présent

Les blessures anciennes ont la mémoire longue.

Pour le peuple Bamiléké et plus largement les communautés des Grassfields, la répression sanglante des années 1955–1971 n’a jamais été reconnue, encore moins réparée. Elle a laissé dans la conscience collective une trace indélébile : villages rasés, élites exécutées, fosses communes dissimulées, récits officiels falsifiés.

Près de 60 ans plus tard, ces plaies se réouvrent à chaque signe d’injustice, chaque discours tribaliste, chaque décision politique qui rappelle aux Bamiléké qu’ils sont tolérés, mais pas considérés comme partenaires à égalité dans la République.

L’exclusion controversée du Pr. Maurice Kamto, candidat d’opposition crédible, de la présidentielle de 2025 – sur fond de tribalisme affiché – a rallumé les braises. Les réseaux sociaux bruissent d’appels à « un pays Bamiléké » indépendant. La question se pose : face à une marginalisation persistante, la sécession est-elle une voie légitime, viable, et juste ?

I. Le terreau de la colère : histoire et marginalisation

1. Une mémoire réprimée mais intacte

Entre 1955 et 1971, la guerre non déclarée menée par l’État camerounais contre l’UPC et ses bastions bamiléké/grassfields a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Les récits des survivants, longtemps étouffés, évoquent rafles, exécutions sommaires, villages rasés, exils forcés.

Le silence officiel a renforcé le sentiment que la République est bâtie sur une injustice fondatrice.

2. Marginalisation structurelle

Aujourd’hui encore, beaucoup perçoivent :

- Sous-représentation dans les plus hautes fonctions politiques et militaires.

- Stigmatisation publique par des propos tribalistes émanant parfois de responsables.

- Inégalités d’investissement : infrastructures, universités, hôpitaux, souvent concentrés ailleurs.

- Freins institutionnels à la participation équitable aux affaires publiques.

Chronologie sélective de la marginalisation Bamiléké

| Année | Événement | Impact |

|---|---|---|

| 1955 | Interdiction de l’UPC et début de la répression | Radicalisation des tensions régionales |

| 1960–1971 | Campagnes militaires dans l’Ouest | Villages rasés, exécutions massives |

| 1990 | Retour au multipartisme | Espoir vite déçu : restrictions, violences post-électorales |

| 2020–2022 | Répression des marches pacifiques du MRC | Arrestations ciblées, stigmatisation sur les réseaux |

| 2025 | Exclusion du Pr. Kamto de la présidentielle | Montée des discours sécessionnistes |

II. Sécession : droit, précédents et réalités

1. Le droit international : un principe à double tranchant

L’ONU reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais l’Afrique postcoloniale a figé ses frontières (principe de l’« uti possidetis »).

La sécession hors contexte colonial ou annexion étrangère est exceptionnelle : elle suppose un consensus interne, un référendum, et l’acceptation par l’État central et la communauté internationale.

2. Leçons venues d’ailleurs

Cas comparés

| Cas | Issue | Enseignement |

|---|---|---|

| Érythrée (1993) | Indépendance après 30 ans de guerre | Viabilité obtenue au prix énorme humain et économique |

| Soudan du Sud (2011) | Indépendance reconnue, mais guerre civile rapide | Indépendance ≠ stabilité |

| Biafra (Nigéria, 1967–70) | Sécession écrasée | Risque de catastrophe humanitaire |

| Somaliland | Institutions stables, non reconnu | Isolement diplomatique |

| Québec / Écosse | Référendums encadrés | Maintien dans l’État mais autonomie renforcée |

3. Le cas Grassfields/Bamiléké

La mosaïque culturelle et l’imbrication économique avec le reste du Cameroun rendent la délimitation et la viabilité d’un État indépendant complexes.

Un divorce brutal risquerait de :

- Perturber chaînes d’approvisionnement et échanges commerciaux.

- Déplacer massivement des populations.

- Déclencher un conflit prolongé, comme dans les régions anglophones.

III. Le calcul coût-bénéfice

Bénéfices espérés d’une sécession

- Gouvernance de proximité.

- Protection de l’identité culturelle.

- Reprise en main des ressources.

Coûts probables

- Guerre ou répression violente.

- Isolement diplomatique et absence de reconnaissance.

- Effondrement économique à court terme.

- Tensions intercommunautaires internes.

IV. L’alternative stratégique : refondation interne

Plutôt que de choisir entre statu quo et rupture totale, une troisième voie existe : forcer une refondation nationale qui garantisse dignité et égalité sans le coût existentiel de la sécession.

Argumentaire de réformes chiffré et actionnable

| Axe | Mesure | Indicateur de réussite | Horizon |

|---|---|---|---|

| Fédéralisme/dévolution réelle | Gouverneurs élus, budget régional autonome de 40 % | Lois votées et appliquées | 3 ans |

| Justice transitionnelle | Commission vérité + archives ouvertes | Rapport public, réparations symboliques à 50 000 familles | 2 ans |

| Réforme électorale | Administration électorale indépendante, listes biométriques | Élections avec 90 % d’acceptation des résultats | 4 ans |

| Équité d’investissement | Audit + règle de répartition proportionnelle au poids démographique | 25 % d’augmentation des investissements publics dans l’Ouest | 5 ans |

| Lutte contre la stigmatisation | Sanctions contre discours tribalistes, charte éthique médias | Zéro incident public impuni | Continu |

V. Lignes rouges et action citoyenne

Lignes rouges

- Rejet de la haine ethnique comme stratégie politique.

- Protection absolue des civils dans tout mouvement de contestation.

Actions gagnables

- Coalitions interrégionales pour les réformes, afin de ne pas isoler la cause Grassfields.

- Contentieux stratégiques devant les juridictions africaines et internationales.

- Documentation rigoureuse des discriminations et violences.

- Diplomatie citoyenne : mobiliser UA, CEEAC, partenaires extérieurs.

- Réarmement moral : œuvres culturelles, récits historiques, médias responsables.

Conclusion – Choisir la victoire sur le long terme

La tentation sécessionniste repose sur une douleur réelle et des humiliations répétées. Mais l’histoire africaine récente enseigne que l’indépendance arrachée dans un contexte hostile se paie souvent en générations perdues.

Le véritable défi pour le peuple Bamiléké – et pour tout Camerounais attaché à la justice – est de construire un rapport de forces civique et politique capable d’imposer un nouvel ordre interne : un Cameroun où l’égalité n’est pas un slogan, mais une réalité vécue.

En d’autres termes : se battre pour exister pleinement là où l’on est, jusqu’à ce que le pays lui-même soit refondé sur des bases solides.

Car la vraie victoire, c’est celle qui ne coûte pas l’âme de ceux qu’elle prétend libérer.