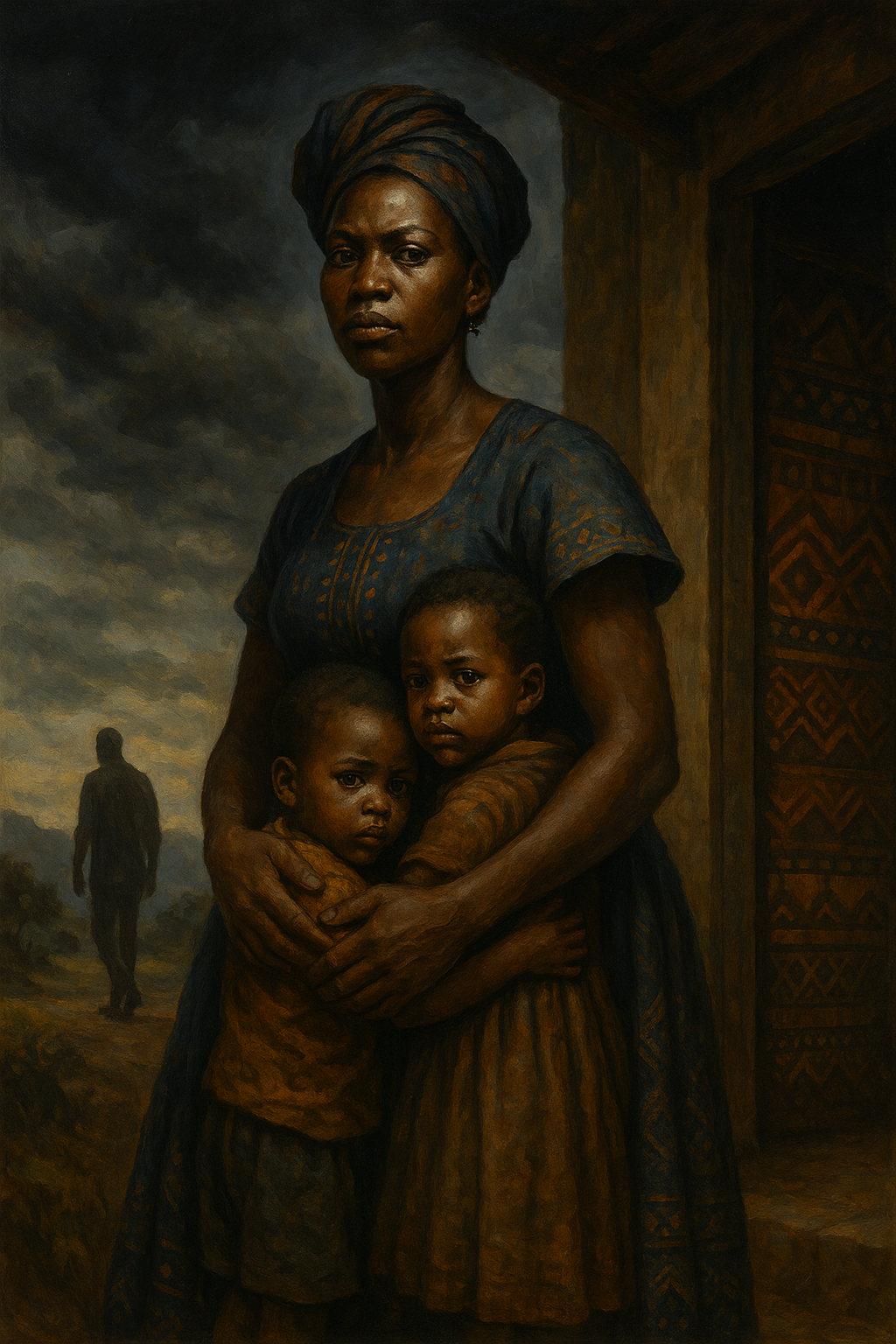

Nzinga Mbande : L’art du pouvoir au féminin et la résistance souveraine

Par Voix Plurielles

Nzinga Mbande, souvent appelée Reine Nzinga ou Njinga, incarne une figure historique majeure de l’Afrique centrale du XVIIe siècle. Née vers 1583 dans l’ancien royaume Ndongo (dans l’actuel Angola), elle fut tour à tour diplomate, stratège militaire, cheffe d’État, et légende. Son nom résonne aujourd’hui encore comme un symbole de résistance face à la colonisation portugaise et de réinvention des normes de genre dans l’exercice du pouvoir. Plus qu’une reine, Nzinga fut une visionnaire politique. Une femme noire qui sut, dans un monde dominé par les armes, la trahison et la foi chrétienne coloniale, imposer sa voix.

1. Une enfance politique et un destin contrarié

Fille du roi Ngola Kiluanji et élevée dans les cercles du pouvoir, Nzinga apprit très tôt les codes de la diplomatie, du commandement et de la guerre. Son intelligence, sa prestance et sa maîtrise des langues lui valurent le respect des anciens et la crainte de ses adversaires. Lorsque son frère monte sur le trône, il la relègue à un rôle secondaire, mais fait appel à elle lors de négociations avec les Portugais.

L’histoire retient la scène où, lors d’une rencontre avec les colons en 1622, elle refuse de s’asseoir à même le sol comme il était coutume de le faire pour les chefs africains face aux émissaires européens. Elle ordonne à une servante de se mettre à quatre pattes, fait de son dos un trône, et parle d’égal à égal. Ce geste fondateur, à la fois politique et poétique, révèle une souveraine qui refuse l’humiliation et rejette la hiérarchie imposée.

2. Souveraineté, foi et stratégie : une politique de la résistance

Nzinga devient reine après la mort de son frère. Très vite, elle comprend que la survie de son royaume ne se jouera pas seulement par la force des armes, mais aussi par l’intelligence diplomatique. Elle utilise la conversion au christianisme — non comme une adhésion sincère, mais comme une stratégie politique — pour apaiser les tensions avec Lisbonne tout en consolidant ses alliances régionales.

Elle fonde le royaume de Matamba, crée une armée puissante et multiculturelle, et accueille des esclaves en fuite, des dissidents et des femmes guerrières dans ses rangs. Elle oppose une résistance féroce au Portugal pendant près de quatre décennies. Elle établit un État structuré, autonome, enraciné dans les traditions locales tout en naviguant les règles du jeu international imposé par les puissances européennes.

3. Une femme dans un monde d’hommes : puissance et subversion

Nzinga n’était pas simplement une femme de pouvoir : elle était une femme qui réinventait le pouvoir.

Elle adopta des tenues masculines, dirigea ses troupes en armure, prit plusieurs époux, parfois féminins selon certaines traditions orales. Elle redéfinit la masculinité politique, non pour l’imiter mais pour la déplacer. Chez Nzinga, le genre devient une arme stratégique. Elle déjoue la domination patriarcale autant que la colonisation.

Son règne est marqué par une double subversion : celle de la domination étrangère, et celle de l’ordre sexué. Nzinga fit de son corps, de sa voix et de son autorité une scène de combat et de négociation.

4. Héritage : survivre dans la mémoire

Nzinga meurt en 1663, à environ 80 ans. Son règne n’a pas empêché la progression coloniale, mais il a retardé l’expansion portugaise et donné un souffle à la résistance angolaise. Elle reste un modèle pour les mouvements anticoloniaux, les luttes féministes africaines, les penseurs panafricains et les artistes.

Des figures comme Frantz Fanon, Aimé Césaire ou encore Angela Davis ont évoqué l’importance de retrouver des figures africaines de résistance. Nzinga est l’une d’elles. Son nom est aujourd’hui porté par des écoles, des rues, des ouvrages et des mouvements. Elle est mémoire vivante, présence persistante dans nos récits de lutte.

Conclusion : Nzinga, plus qu’un nom — un verbe

Reine Nzinga est plus qu’une page d’histoire : elle est un acte. Un appel à se lever. À penser le pouvoir autrement. À désobéir aux logiques de domination. À écrire, parler, gouverner au féminin pluriel.

Elle ne fut ni sainte, ni parfaite. Mais elle fut entière, lucide, et audacieuse.

Et pour celles et ceux qui cherchent encore un modèle de dignité, de courage et de lucidité face à l’oppression — Nzinga ne déçoit jamais.