Dans un coin du monde où même les orages hésitent à tomber,

il existe un pays qui s’appelle “démocratie”

comme un serpent se nommerait “animal domestique”.

Un pays qui agite une Constitution en lambeaux

comme un drapeau de carnaval,

pendant que ses dirigeants marchent allègrement

sur les cadavres de ceux qui ont osé lire entre les lignes.

Ici, la vie ne vaut rien.

Rien du tout.

Un citoyen peut tenir debout le matin,

et être un chiffre statistique le soir.

Un jeune peut crier la vérité à midi

et disparaître avant la tombée du jour,

enveloppé dans un sac en plastique noir

avec la mention “trouble à l’ordre public”.

Dans ce pays,

on tue ses enfants pour avoir dit ce que tout le monde sait,

ce que tout le monde voit,

ce que tout le monde murmure :

que le pouvoir est nu,

que la justice est en exil,

que la démocratie est un masque posé sur un visage de fer.

Quand un jeune dénonce une fraude visible comme le soleil,

on ne réfute pas, on ne débat pas.

Non.

On l’abat.

Proprement.

Militairement.

Avec la froideur d’un boucher qui découpe un gigot.

Des milliers d’autres croupissent dans les geôles,

professeurs, journalistes, avocats,

étudiants, syndicalistes,

hommes politiques, rêveurs,

tous coupables du même crime :

avoir espéré mieux.

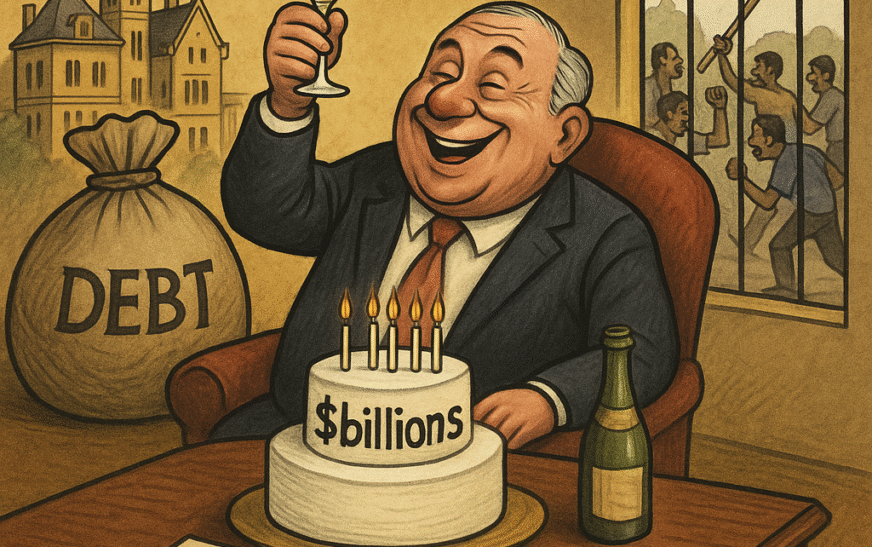

Pendant ce temps, les véritables criminels, eux,

reçoivent des médailles, des promotions,

des véhicules de fonction,

et des félicitations officielles pour services rendus à la Nation.

Les bourreaux deviennent ministres,

les tortionnaires deviennent sénateurs,

et les assassins reçoivent des honneurs d’État,

parce qu’ici, tuer un citoyen

est considéré comme un signe de loyauté patriotique.

Et le peuple ?

Le peuple regarde.

Mais regarder quoi?

Les funérailles improvisées ?

Les corps abandonnés ?

Les prisons saturées ?

Les valises de corruption?

Non.

Il regarde sa propre exécution en différé.

Il regarde son tour approcher,

doucement, sûrement,

avec la résignation d’un animal blessé

tétanisé par la lumière d’une arme braquée sur lui.

Dans ce pays, la peur est une laisse,

et l’obéissance est un cercueil ouvert.

On n’y vit pas.

On y survit.

On n’y respire pas.

On y étouffe en silence.

Et ce qui est encore plus abject,

c’est que certains fils du pays,

fascinés par l’odeur du pouvoir,

finissent par rejoindre la chorégraphie macabre.

Ils veulent leur part du gâteau national,

même si ce gâteau est pétri

de sang, de trahison et de cadavres récents.

Opposants d’hier,

larbins d’aujourd’hui,

prêts à vendre leur ombre pour un strapontin ministériel.

Ils dansent avec les bourreaux,

ils signent des pactes avec la nuit,

ils serrent la main qui a étranglé leurs camarades,

convaincus qu’on ne tue que les autres,

jamais eux.

Mais ils se trompent.

Dans ce pays,

le bourreau n’a pas d’amis.

Seulement des cibles.

Et je vous le dis :

Avoir peur d’un régime déterminé à vous éliminer

ne vous sauvera jamais.

La peur ne protège pas,

elle tue plus vite encore,

car elle vous empêche de courir,

de parler,

de résister,

d’exister.

Dans cette République des Bourreaux Heureux,

le peuple n’est pas seulement opprimé :

il est mangé vivant,

à petit feu,

par des dirigeants qui confondent mandat et propriété privée,

fonction publique et droit divin,

justice et vengeance personnelle.

Un jour, peut-être,

un jour,

quand les morts seront trop nombreux pour tenir dans les cimetières,

quand les mensonges seront trop lourds pour tenir debout,

quand la peur elle-même commencera à avoir peur,

alors ce pays se lèvera.

Non pas pour réclamer la liberté —

elle ne se réclame pas —

mais pour la reprendre.

Pour l’arracher

aux mains rouges

de ceux qui ont transformé la patrie

en cimetière national.

Mə̂fò Nyàpgùŋ