Dans l’imaginaire collectif, Cléopâtre VII évoque une figure de beauté envoûtante, une séductrice irrésistible, un personnage romanesque dont la fin tragique alimente depuis des siècles les récits historiques et artistiques. Mais derrière les récits embellis de la littérature occidentale et du cinéma se cache une femme d’État redoutable, la dernière reine d’Égypte, qui incarna jusqu’au bout la souveraineté d’une nation face à la plus grande puissance impériale de l’Antiquité.

Héritière d’un empire et d’une langue

Née en 69 avant J.-C., Cléopâtre appartient à la dynastie grecque des Laguïdes ou Ptolémées, établie en Égypte après la conquête d’Alexandre le Grand. Elle n’est pas égyptienne de sang, mais elle est la première de sa lignée à apprendre et parler la langue du peuple égyptien, un geste politique d’une rare intelligence. À seulement 18 ans, elle accède au trône avec son frère Ptolémée XIII, qu’elle écartera rapidement du pouvoir.

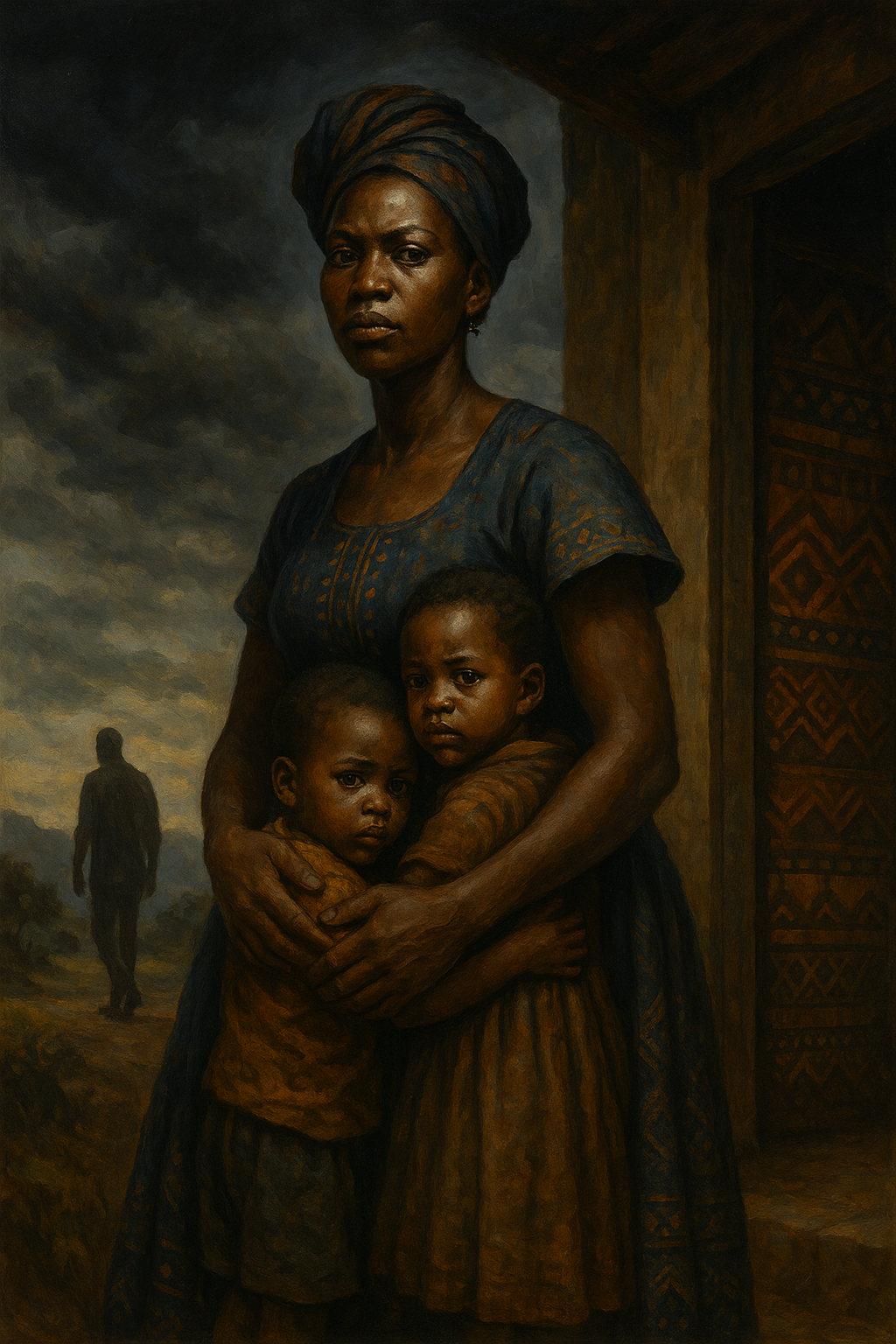

Cléopâtre comprend que pour régner sur l’Égypte, il faut plus que le titre : il faut incarner le pays, ses divinités, son imaginaire, sa langue. Elle se présente ainsi comme la réincarnation d’Isis, déesse de la fertilité, de la magie et de la souveraineté féminine.

Une femme de pouvoir dans un monde d’hommes

Cléopâtre évolue dans un monde profondément masculin : celui de Rome, qui étend peu à peu son hégémonie sur la Méditerranée. Pour défendre la souveraineté de l’Égypte, elle choisit une stratégie diplomatique redoutable : l’alliance politique par la séduction.

Sa relation avec Jules César n’est pas qu’une affaire de cœur : elle obtient de lui la reconnaissance de son trône et la protection militaire contre ses ennemis internes. Leur fils, Césarion, est un symbole vivant de cette alliance entre l’Orient et l’Occident. Plus tard, Marc Antoine devient son second allié amoureux et politique. Leur union choque Rome mais renforce leur pouvoir en Orient. Ensemble, ils forment un couple impérial aux ambitions vastes, prêt à concurrencer l’autorité d’Octave, futur empereur Auguste.

Une fin tragique, un héritage impérissable

La bataille d’Actium en 31 av. J.-C., où les forces d’Octave triomphent de celles de Cléopâtre et Marc Antoine, marque le crépuscule de l’indépendance égyptienne. Un an plus tard, Cléopâtre se donne la mort — selon la légende, par morsure d’aspic — refusant d’être exhibée comme trophée par les Romains.

Sa mort scelle la fin de l’Égypte pharaonique. Mais son image demeure vivante. Elle incarne jusqu’à aujourd’hui la résistance d’une femme à la domination, le pouvoir féminin en politique, la souveraineté orientale face à l’impérialisme occidental.

Au-delà du mythe

Il est temps de reconquérir la Cléopâtre politique, stratège, diplomate, intellectuelle polyglotte, et non pas seulement la Cléopâtre séduisante peinte par les plumes européennes. Elle fut une femme d’une rare audace, qui a su jouer des contradictions de son époque pour maintenir la grandeur de son royaume.

Cléopâtre VII n’est pas qu’un personnage historique : elle est un miroir des luttes éternelles entre empires et peuples, entre genres et pouvoirs, entre légende et vérité. Elle est, à bien des égards, l’une des premières grandes figures féminines de la géopolitique mondiale.