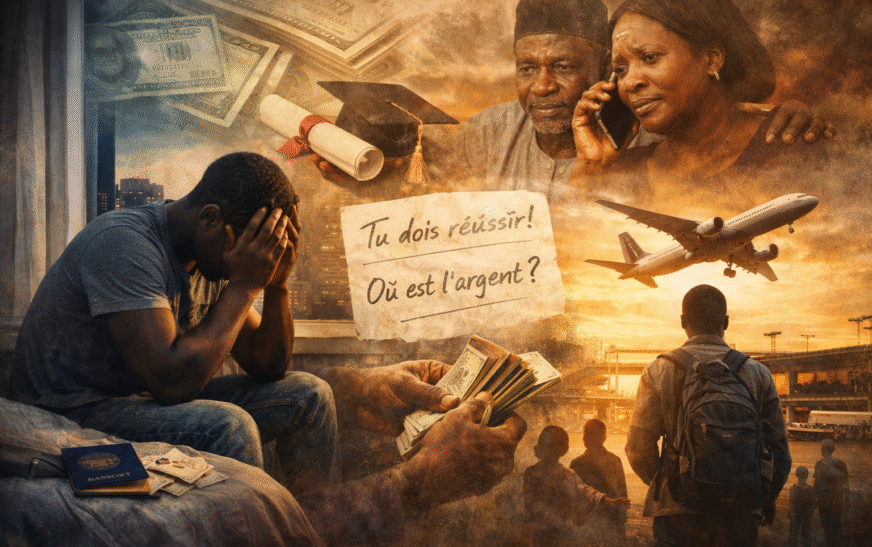

Comment l’amour familial se transforme, sans le vouloir, en système de contrôle — et ce que cela coûte à ceux qui partent.

Dans les sociétés camerounaises — et plus largement dans de nombreuses sociétés africaines — il existe un acte qui transcende le simple geste familial : envoyer un enfant, un frère, une sœur « au dehors ». Cet acte est presque héroïque dans la mémoire collective. On vend un terrain, on vide une tontine, on contracte des dettes, on mobilise les oncles, les tantes, les cousins éloignés. La famille entière s’engage dans une entreprise commune, portée par un espoir immense et partagé : qu’un seul réussisse pour que plusieurs respirent.

Mais derrière cet élan de solidarité se cache une architecture relationnelle complexe, souvent non dite, parfois non consciente. Ce texte propose d’en examiner les fondations : la manière dont l’amour familial, sincère dans ses origines, peut se métamorphoser en une pression silencieuse et structurelle — et comment cette pression pèse sur la santé psychique, l’autonomie et l’identité de ceux qui partent.

I. Le contrat moral non écrit

L’émigration familiale au Cameroun repose sur une économie à la fois symbolique et matérielle . Elle suppose un investissement collectif, certes, mais génère aussi — souvent à l’insu de tous — un contrat moral implicite. Ce contrat n’est jamais formulé clairement. Il n’existe dans aucun document signé. Pourtant, il est profondément ancré dans les représentations familiales et sociales : « Nous avons payé. Tu dois réussir. Tu dois rembourser. Tu dois nous élever. »

L’anthropologie économique nous enseigne que tout don crée une obligation de réciprocité. Marcel Mauss, dans son « Essai sur le don », démontrait que les échanges au sein des sociétés traditionnelles ne sont jamais neutres : ils instaurent des liens, mais aussi des hiérarchies et des dettes. L’émigration familiale s’inscrit dans cette logique. Elle n’est pas un acte purement altruiste : c’est un investissement, avec ce que le mot implique d’espérance de retour.

Le problème n’est pas l’espoir. Le problème est l’illusion. Car l’étranger n’est pas une ascension automatique. C’est un champ d’épreuves.

Ce qui distingue cet investissement des autres, c’est qu’il porte sur un être humain — avec sa complexité, ses vulnérabilités, ses limites. Or les familles projettent sur l’émigré une image fantasmée de la réussite : l’image de ce que l’étranger est censé offrir, construite depuis le pays par des récits soigneusement sélectionnés, des photos de façade, des transferts d’argent qui occultent la réalité des sacrifices consentis pour les envoyer.

II. Le choc du réel : quand le statut s’effondre

Le départ est souvent vécu, dans le pays d’origine, comme une élévation. « Il est parti en Europe. » « Elle étudie au Canada. » Ces phrases portent le poids d’une distinction sociale. Le migrant est « l’espoir de la famille ».

Ce que les familles ne voient pas — ne peuvent souvent pas voir —, c’est la brutalité du choc statutaire qui attend celui qui part. À l’arrivée, l’espoir se heurte à la réalité administrative, économique et sociale de la migration. Il faut apprendre de nouveaux codes culturels, naviguer des bureaucraties opaques, accepter des emplois déclassants par rapport à sa formation, payer des loyers exorbitants dans des villes où le coût de la vie écrase les revenus modestes, affronter la solitude, parfois la discrimination, et étudier dans une langue qui n’est pas toujours celle de la pensée intime.

La sociologie de la migration a bien documenté ce phénomène de « déclassement migratoire ». Les travaux de Sayad sur « La double absence » montrent que le migrant existe dans un entre-deux douloureux : absent de son pays d’origine, jamais tout à fait présent dans la société d’accueil. Il est attendu là-bas. Il est étranger ici. Et dans cet espace liminaire, il doit simultanément performer la réussite pour les uns, et la conformité pour les autres.

Pendant ce temps, les messages arrivent depuis le pays : « Alors ? Ça avance ? » « Tu n’as rien envoyé ce mois-ci. » « Un tel a déjà acheté sa maison. »

La pression financière se double ainsi d’une pression morale, d’une injonction permanente à prouver que l’investissement était justifié. Le migrant devient le garant d’une promesse qu’il n’a jamais formulée explicitement.

III. La honte comme compagne : le mensonge stratégique

Beaucoup de jeunes à l’étranger vivent dans une double solitude : la solitude géographique, éloignés de leur réseau affectif, et la solitude émotionnelle, incapables de dire la vérité à ceux qu’ils aiment. Ils ne peuvent pas dire « je n’y arrive pas », « je suis épuisé(e) », « je suis endetté(e) » — car avouer l’échec, c’est trahir l’investissement. C’est ramener la honte dans la maison.

Ce silence n’est pas de la mauvaise foi. C’est une stratégie de survie relationnelle. Le migrant protège sa famille de la vérité pour la protéger de la douleur — et se protège lui-même du regard désapprobateur. Il dit que tout va bien. Il envoie une petite somme en s’endettant davantage. Il poste une photo souriante sur les réseaux sociaux. Il s’enferme.

Les psychologues appellent ce phénomène la « façade de compétence » : la mise en scène permanente d’une réussite que l’on ne ressent pas, au détriment de sa propre cohérence interne. À terme, cette dissociation entre soi public et soi privé génère de l’anxiété chronique, de la dépression, et un sentiment d’imposture. Des recherches récentes sur la santé mentale des étudiants africains à l’étranger font état de taux alarmants de détresse psychologique — une réalité largement sous-déclarée, car stigmatisée.

Le mensonge n’est donc pas un défaut de caractère. C’est le symptôme d’un système familial qui n’a pas créé les conditions de la vérité.

IV. Quand l’aide devient domination

Dans certaines familles, l’investissement dans la migration ouvre la voie à un contrôle renforcé sur la vie de l’émigré. On choisit pour lui ou elle la filière d’études, le lieu de résidence, les fréquentations. On impose des échéances de remboursement. On juge les choix relationnels, parfois même le conjoint. L’aide se mue en surveillance. L’amour se mue en domination.

Ce glissement n’est pas toujours conscient. Il procède souvent d’une peur : la peur de perdre le « projet », la peur que l’enfant « s’oublie », s’assimile, coupe les ponts avec ses origines. Mais cette peur, légitime dans ses fondements, produit des effets paradoxaux. Plus la famille resserre l’étreinte, plus l’émigré s’éloigne. Moins d’appels. Moins de confidences. Moins de vérité partagée.

Et vient alors la question, blessée, de la famille : « Avons-nous envoyé quelqu’un… ou avons-nous fait un investissement ? »

Cette question porte en elle toute la tension de l’émigration familiale africaine. Elle révèle la confusion entre la personne et le projet, entre l’être aimé et le rendement attendu. Elle dit, malgré elle, que quelque chose s’est perdu dans la traduction entre le départ et le retour imaginé.

V. Ce que nous refusons de voir : la santé mentale comme angle mort

L’émigration n’est pas qu’une question économique. C’est, fondamentalement, une question de santé mentale. Les personnes qui migrent traversent des crises identitaires profondes, des pertes de repères culturels, des ruptures dans la continuité narrative de soi. Elles font face à des deuils multiples : le deuil du foyer, des proches, de la langue quotidienne, du statut social, de la facilité.

Ces réalités sont absentes de la plupart des conversations familiales africaines sur la migration. On parle d’effort. De discipline. De sacrifice. On ne parle pas d’épuisement émotionnel, d’anxiété chronique, de burnout, de dépression. Ces mots n’ont souvent pas de place dans un lexique familial où la souffrance doit rester privée, où l’échec est honteux, et où la résilience est confondue avec le mutisme.

Or une réussite peut coûter trop cher. Certains migrants remboursent, construisent, élèvent les autres — mais au prix d’une santé intérieure durablement abîmée. D’autres terminent leurs études avec des dettes plus lourdes que prévu. D’autres abandonnent en silence. D’autres se coupent définitivement de leur famille. La réussite financière ne garantit pas la santé psychique. Et l’absence de réussite financière ne signifie pas l’échec de la personne.

VI. Vers une émigration émotionnellement mature

Si nous voulons que l’émigration reste un acte de générosité et de solidarité — et non une fracture relationnelle — il faut transformer la manière dont les familles accompagnent ceux qui partent. Cela suppose plusieurs ruptures culturelles, difficiles mais nécessaires.

Clarifier avant de partir

Avant le départ, les familles devraient être en mesure de parler avec franchise des réalités économiques de la vie à l’étranger : le coût du logement, des études, des transports, de la santé. À partir de quand un soutien financier de l’émigré est-il réaliste ? Que se passe-t-il si les choses ne se passent pas comme prévu ? Ces conversations n’éliminent pas l’espoir ; elles l’ancrent dans le réel.

Créer une culture de vérité

Il s’agit d’instaurer une règle familiale non dite : tu peux nous dire la vérité. Nous chercherons des solutions, pas des humiliations. Cette culture ne s’impose pas par décret ; elle se construit dans les petits gestes quotidiens — les questions posées avec sincérité, les réponses accueillies sans jugement, le droit reconnu à la vulnérabilité.

Respecter l’autonomie de l’adulte

Aider ne signifie pas contrôler. Un adulte a le droit de choisir sa filière, sa trajectoire de vie, son partenaire. L’investissement dans le voyage ne donne pas droit à la gestion de l’existence d’autrui. Cette limite est difficile à accepter dans des cultures où la frontière entre individu et famille est poreuse — mais elle est indispensable à la préservation de la relation elle-même.

Parler de santé mentale

Il faut oser demander : « Comment vas-tu vraiment ? » « Dors-tu bien ? » « Te sens-tu seul(e) ? » Ces questions simples peuvent ouvrir des espaces de vérité. Normaliser ces préoccupations — reconnaître que souffrir à l’étranger n’est pas une honte, que chercher un soutien psychologique n’est pas une faiblesse — mais une nécessité qui sauve des vies.

Conclusion : investir avec humanité

Envoyer quelqu’un à l’étranger est un acte de foi. Un pari sur l’avenir d’un être aimé. Cette foi mérite d’être honorée — mais pas transformée en dette affective permanente.

L’exil est déjà, en lui-même, une traversée difficile. N’y ajoutons pas le poids de la honte, ni le joug d’un contrat implicite que l’autre n’a pas librement signé. Investir dans un enfant, un frère, une sœur, ce n’est pas acheter un rendement. C’est accompagner un être humain dans toute sa complexité — et parfois, accepter que la trajectoire qu’il emprunte ne soit pas celle que l’on avait imaginée.

Parfois, la plus grande réussite n’est pas l’argent renvoyé. C’est la relation préservée. La confiance maintenue. La dignité sauvegardée des deux côtés.

L’émigration peut transformer une famille. Elle peut aussi la diviser. Tout dépend de ceci : sommes-nous prêts à investir avec maturité émotionnelle ? Sommes-nous prêts à aimer sans écraser ? Sommes-nous prêts à comprendre que réussir prend du temps — et que l’échec, lorsqu’il survient, n’annule pas la valeur de l’être qui le traverse ?

Si nous voulons envoyer nos enfants loin, apprenons aussi à les soutenir autrement. Avec patience. Avec lucidité. Avec humanité.

Voix Plurielles — Revue analytique des dynamiques sociales et culturelles africaines